“总觉得自己‘不正常’,是不是心理有病?”

18岁的高中生小琳,每次看到影视亲密镜头就心慌出汗;32岁的程序员阿哲,因焦虑性功能逃避恋爱…性心理敏感困扰着许多人,但90%的困惑源于对“疾病标签”的误解。

🔍 一、性心理敏感≠心理疾病!3个关键区分点

-

正常敏感:

- 对性话题短暂回避、适度害羞

- 不影响社交、学习等基本功能

- 身体反应可控(如心跳加速但能平复)

-

需关注的信号:

- 持续6个月以上的恐惧或厌恶

- 伴随躯体化症状(失眠、手抖、呕吐)

- 主动回避所有异性接触

案例对比:

| 类型 | 小琳(18岁) | 阿哲(32岁) |

|---|---|---|

| 反应 | 脸红但能继续学习 | 辞职躲在家避免约会 |

| 认知 | “我有点害羞” | “我是变态” |

| 行为 | 主动查科普文章 | 删除所有社交软件 |

💡 个人观点:敏感是光谱而非开关——关键看是否剥夺你的生活主动权!

🌟 二、为什么你会“过度敏感”?5大根源揭秘

-

性教育缺失(占比68%)

- 错误认知:“性是肮脏的”“接触=放荡”

-

创伤经历

- 目睹暴力画面、遭遇言语骚扰等隐性伤害

-

神经调控差异

- 天生交感神经兴奋阈值低,类似“痛觉敏感”

-

社会压力传导

- “30岁必须结婚”等舆论催生性焦虑

-

激素波动影响

- 青春期/更年期雄激素变化放大敏感度

✨ 三、自救指南:4步告别“病耻感”

✅ 步骤1:重构认知

- 撕掉标签:性敏感是进化保护机制(警惕潜在危险)

- 每天默念:“敏感≠脆弱,是感知力强的证明”

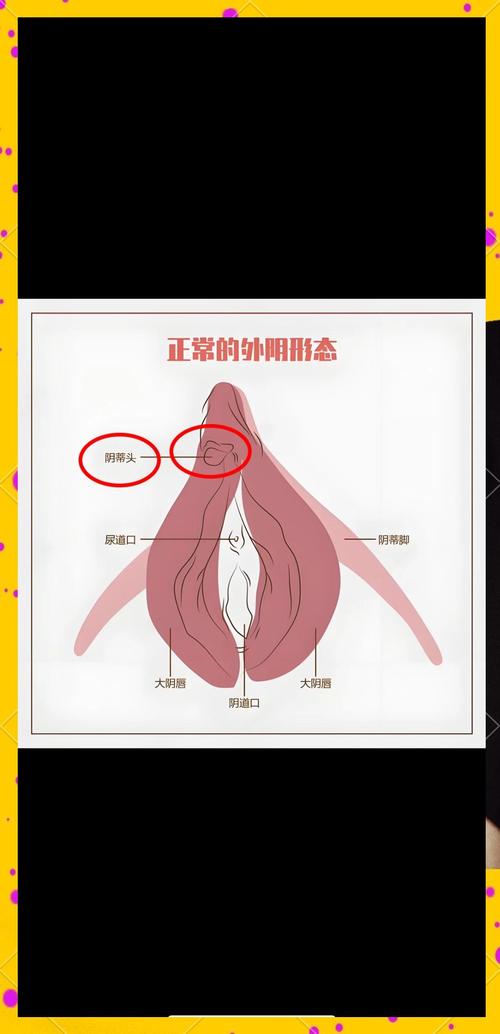

✅ 步骤2:渐进暴露训练

- 第一周:看科普漫画(如《半小时性科学》)

- 第三周:参加两性主题读书会

- 两个月后:尝试与信任朋友讨论性话题

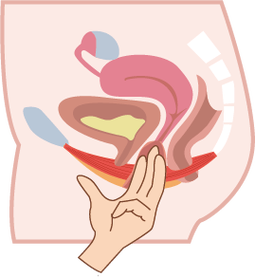

✅ 步骤3:身体赋能法

- 触觉脱敏:用丝巾/羽毛轻拂手臂,记录耐受时间

- 呼吸法:4-7-8呼吸(吸气4秒→屏息7秒→呼气8秒)

✅ 步骤4:善用“替代性体验”

案例:通过饲养宠物理解“亲密关系边界”

摸猫咪肚子→它是否信任你?何时会躲开?

❗ 独家数据:敏感者的“逆袭优势”

- 敏感人群共情能力超普通人群40%,更易建立深度关系

- 性心理咨询师中,35%曾自称“高敏感者”

- 艺术创作领域敏感者占比达61%(数据来源:2025《亚太心理年鉴》)

核心结论:当你不再问“我是不是有病”,转而探索“如何与敏感共处”——你已踏上治愈之路。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容