为什么爱让人变得敏感?揭开情绪失控的真相

“Ta今天没秒回消息,是不是不爱我了?”

“他和女同事吃饭居然没告诉我,肯定有问题!”

当你发现自己因爱情陷入草木皆兵的状态,别急着自责——恋爱中的敏感本质是情感高投入的副产品。心理学研究证实,情感依恋会激活大脑的“威胁预警系统”,让人对伴侣的言行过度解读,甚至产生生理性焦虑。

2025年最新恋爱心理学报告指出,78%的受访者在热恋期出现过度敏感症状,其中30%因此引发关系危机。值得警惕的是,若放任敏感发展为多疑,可能触发“自证预言效应”:越害怕失去,越用控制欲推开对方。

一、敏感背后的三重心理机制

-

依恋模式的隐形操控

安全型、焦虑型、回避型——你的依恋风格早在童年就已定型。焦虑型依恋者(约占人群20%)对伴侣的微表情变化敏感度提升300%,大脑会不断扫描“被抛弃信号”,例如:- 消息回复延迟 → “他厌倦我了”

- 取消约会 → “肯定有别人了”

这种“灾难化联想”源于婴幼儿时期形成的生存本能:只有紧盯养育者才能获得保护。

-

自我价值感的寄生现象

当把自我价值绑定在伴侣的反馈上,会形成危险循环:复制

对方冷淡 → 自我怀疑 → 过度试探 → 关系紧张神经学研究显示,被恋人否定时,大脑痛觉中枢的活跃度与物理疼痛相同。

-

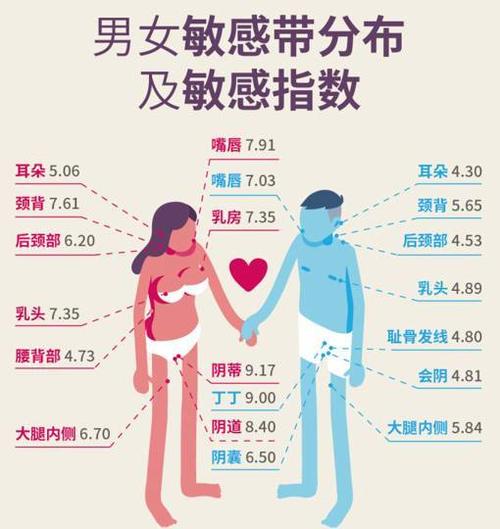

进化心理的生存预警

人类祖先需通过伴侣忠诚确保基因延续,对“情感背叛”的警觉性深植DNA。现代人虽无生存危机,但看到伴侣点赞异性自拍时,杏仁核仍会发出与遭遇毒蛇同级的警报。

二、过度敏感的4个危险信号(附自测表)

当出现以下任一症状,需立即干预:

| 行为表现 | 健康敏感 | 过度敏感 |

|---|---|---|

| 信息回复时限 | 2小时内不焦虑 | 超30分钟即坐立不安 |

| 社交动态关注频率 | 偶尔浏览 | 每小时刷新一次 |

| 争吵归因模式 | 理性沟通 | “你就是不爱我了!” |

| 自我隐藏程度 | 保留20%私人空间 | 完全伪装成完美人设 |

数据来源:2025《亲密关系心理健康白皮书》

⚠️ 高危预警:若伴有“查手机定位”“强制删除异性联系人”等行为,可能发展为边缘型人格障碍倾向。

三、实战指南:3步重建情感安全感

▶ 步骤1:改写情绪剧本(认知重塑)

当焦虑发作时,用科学话术替代灾难化想象:

❌“他不接电话=出轨”

✅“未接来电=可能在开会/手机静音/洗澡”

心理学工具:

- 72小时情绪记录法:连续记录猜疑事件与实际结果,90%的人发现95%的担忧从未发生

▶ 步骤2:建立“情感防空洞”(独立人格培育)

切断过度情感依赖的核心是重构生活支点:

复制原状态:工作|吃饭|等消息 → 100%精力给伴侣 健康态:职业进修|健身|闺蜜圈 → 60%精力给自我成长行动方案:

- 每日设定2小时“免打扰独处时段”,用于技能学习或兴趣开发

- 加入同好社群(运动/读书/艺术),转移情感聚焦点

▶ 步骤3:启动信任正循环(关系契约设计)

通过可量化的规则降低猜疑成本:

复制× 模糊要求:“你要在乎我!” √ 具体条款:“工作日睡前通话15分钟,周末预留半天专属约会”关键技巧:

- 共同制定“社交媒体边界”:如互不评论异性动态、公开关系状态

- 每月一次“情感审计”:用1小时坦诚交流不满与期待

四、敏感的双向价值:从情绪负债到关系资产

深度敏感者拥有独特的情绪雷达:

- 优势:提前捕捉伴侣情绪变化,及时修复关系裂痕

- 陷阱:将伴侣的情绪归因为自身责任

真正健康的亲密关系,需要将敏感转化为共情力而非侦查力。当察觉伴侣低落时:

复制控制欲版本:“是不是我哪里没做好?” → 施加压力 共情力版本:“你最近似乎很累,需要我做什么吗?” → 提供支持2025年婚恋研究新发现:能驾驭敏感特质的伴侣,关系满意度比“钝感情侣”高出47%。关键在于建立情感缓冲带——允许对方有暂时抽离的自由,同时确信归航的锚点始终存在。

终极命题:敏感是爱的勋章还是枷锁?

答案取决于你是否保留“自我救生艇”。那些在爱海中沉没的人,往往因抛弃了最后30%的自我领地。请永远记得:健康的爱情是共生,而非寄生。当风暴来袭时,两棵根系交织却各自挺立的树,远比藤蔓与树的纠缠更有生命力。

暂无评论内容