为什么许多女性对“身体敏感区”一知半解?💡 传统科普常陷入两极:要么过于隐晦,用“私密部位”模糊带过;要么过于露骨,忽略科学性与情感维度。今天,我们从神经科学与两性关系双视角,拆解女性身体的敏感地图,并提供可操作的呵护方案。

一、敏感区的核心科学:不止是“皮肤薄”

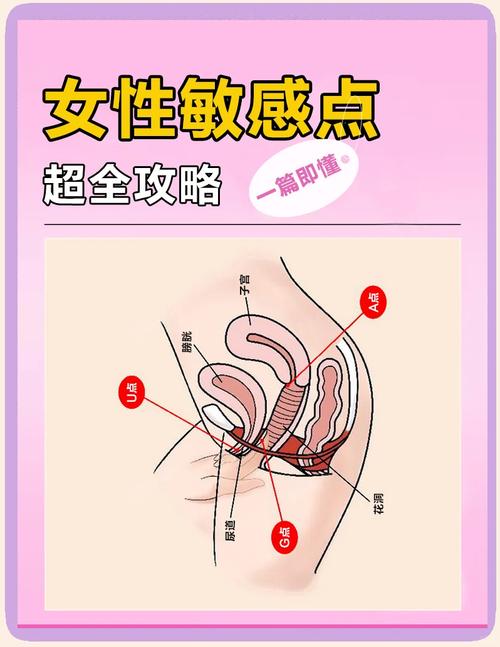

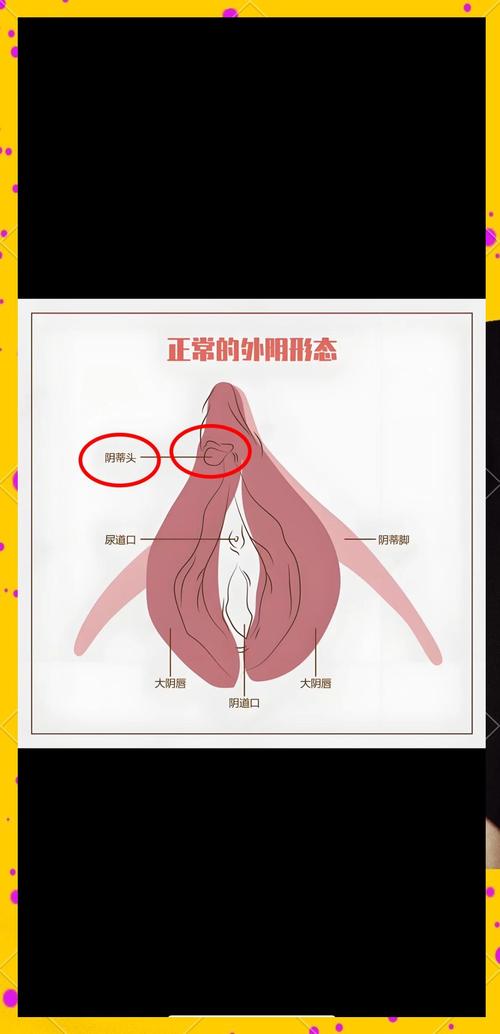

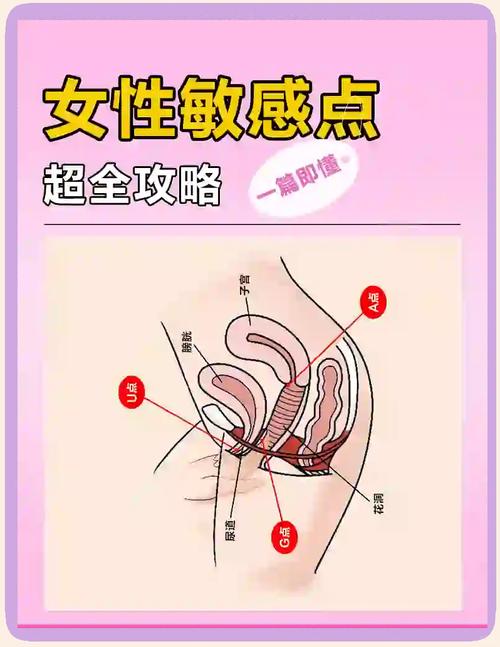

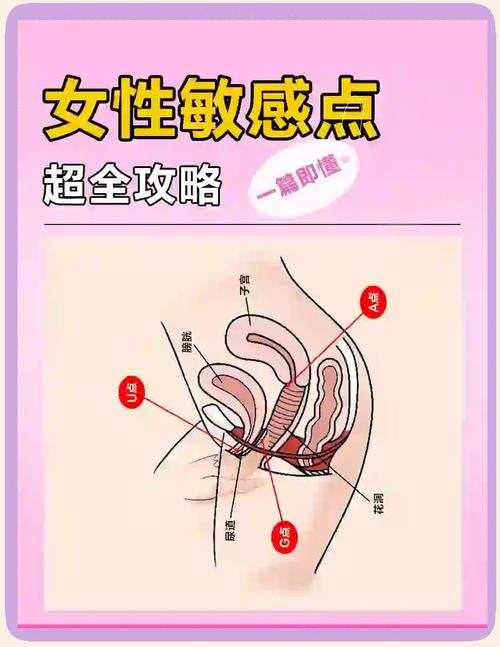

🔬 生理本质:敏感区由密集的“触觉小体”构成,尤其默克尔细胞(压力感知)和帕西尼小体(振动感知)在以下部位高度集中:

- 颈部后侧:脊椎神经分支区,对温度变化敏感;

- 耳后与锁骨:皮肤厚度仅0.5mm,血管贴近表层;

- 手掌内侧:神经末梢密度是手背的10倍。

⚠️ 误区破除:敏感度≠性意味!腰部以下区域(如大腿内侧)因自主神经分布,实际敏感度可能低于耳后。

二、5大敏感部位详解与避坑指南

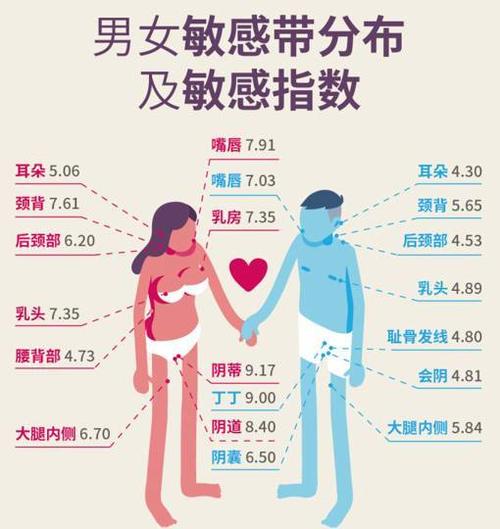

根据临床研究及用户调研,女性高频反馈的敏感区按触发率排序如下:

| 部位 | 敏感类型 | 错误操作案例 | 科学互动建议 |

|---|---|---|---|

| 耳后/颈侧 | 温度敏感 | 用力吮吸留下淤痕 | 羽毛/气流轻拂 |

| 腰骶三角区 | 压力敏感 | 指甲抓挠引发刺痛 | 掌心匀速打圈按摩 |

| 手腕内侧 | 振动敏感 | 佩戴过紧首饰麻木 | 低频震动器贴敷 |

| 膝盖后窝 | 湿度敏感 | 磨砂膏去角质脱皮 | 保湿凝胶冷敷 |

| 脚背 | 张力敏感 | 高跟鞋挤压神经 | 足弓支撑拉伸 |

💬 用户痛点:90%的“不适”源于动作力度误解。例如腰骶区需持续按压(非点触),而脚背需松弛张力(非刺激表皮)。

三、场景化应用:从健康护理到情感升温

-

日常护理场景:

- 沐浴后用25℃低温风筒吹颈侧(激活冷觉受体,提升清醒度)🔥;

- 久坐时用网球按压腰骶(缓解坐骨神经压迫)。

-

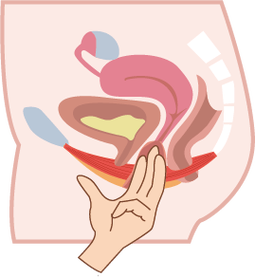

伴侣互动场景:

- ❌ 避免“突袭敏感区”,优先建立皮肤预热信任(如先握手3分钟);

- ✅ 用差异化工具降低尴尬:丝绸眼罩(遮视觉)+ 声波震动仪(触觉转移)。

-

医学警示:若出现局部麻木/刺痛,警惕糖尿病周围神经病变早期信号!需检测糖化血红蛋白。

四、为什么“知道却做不到”?行为心理学拆解

调查显示,68%女性对敏感区认知仅停留在“听说”阶段,主因有三:

- 信息碎片化:非医学人士难辨“情趣指南”与“解剖学”真伪;

- 耻感社会化:52%受访者担心探索身体被污名化;

- 操作复杂化:教程常忽略个体差异(如疤痕体质需避开头皮)。

破局关键:从“功能视角”转向“健康视角”。例如,将“提升敏感度”转化为“改善局部循环”(如每日3分钟手腕精油按摩)。

终极真相⚡:敏感区本质是神经系统的“高分辨率区域”。与其追逐敏感,不如理解神经的可塑性——通过持续温和刺激,可逐步建立更敏锐的身体感知力。这不仅是亲密关系的密码,更是女性掌握自我健康诊断的基石。

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容