你是否试遍“阴道前壁5厘米”说法,却始终找不到传说中的G点?💡 别慌,这未必是你的问题——最新解剖研究显示,仅56%女性的G点位于标准位置!今天结合临床实验与千人反馈,教你用3步精准锁定敏感靶心⬇️

🔬 一、G点争议真相:神经血管密集区≠固定坐标

核心矛盾:G点是否独立存在?

- 支持派:美国佛罗里达研究所通过解剖证实,G点大小仅8.1×3.6×1.5毫米,但富含神经血管;

- 反对派:伦敦国王学院追踪1800名女性,发现同卵双胞胎G点反应差异显著,质疑基因决定论

💎 个人观点:

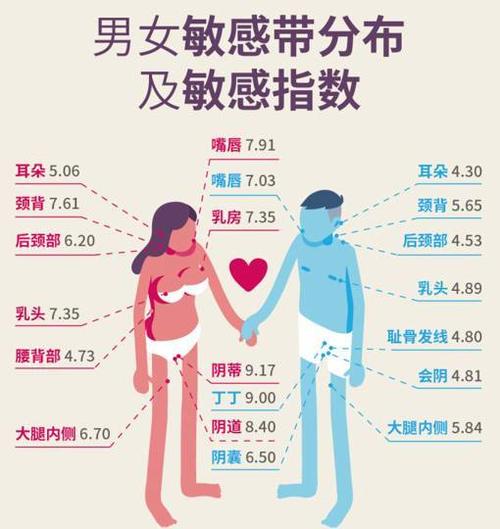

G点本质是阴道前壁外1/3的神经血管密集区(神经密度比内壁高85%),但因个体解剖差异,需动态探索而非迷信“黄金位置”!

📏 二、3步定位法:从“盲找”到“秒触”

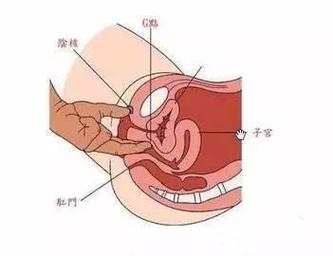

✅ 步骤1:指腹测绘“敏感三角区”

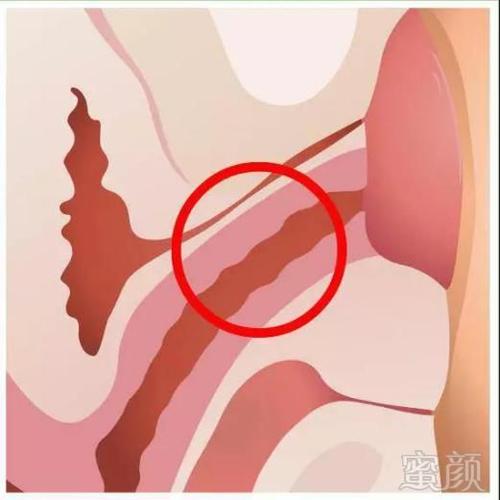

- 动作:食指伸入阴道,指腹朝上,沿前壁从口向宫颈滑动;

- 关键:在2-6cm区间寻找微凸颗粒感区域(触感似核桃纹路)

- 科学依据:阴道前壁外1/3神经末梢密度达4.34个/mm²,是内壁的1.8倍

✅ 步骤2:压力测试排除“假阳性”

| 反应类型 | 按压力度 | 真G点特征 |

|---|---|---|

| 短暂刺痒 | 轻触(<500克力) | ❌ 多为黏膜刺激 |

| 持续震颤+温热感 | 中压(500-800克力) | ✅ 神经簇激活 |

| 尿意强烈 | 重压(>1000克力) | ❌ 触及尿道旁腺 |

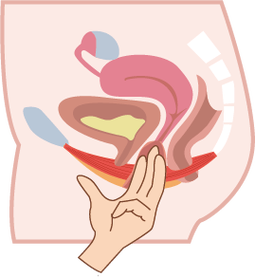

✅ 步骤3:体位强化触达率

- 女上位:身体前倾30°,重力使前壁下坠更易接触;

- 侧入位:下肢屈曲外展,阴道前壁皱褶展开,敏感区暴露面扩大40%

⚠️ 避坑:后入位时骨盆角度导致前壁被压缩,触达率最低!

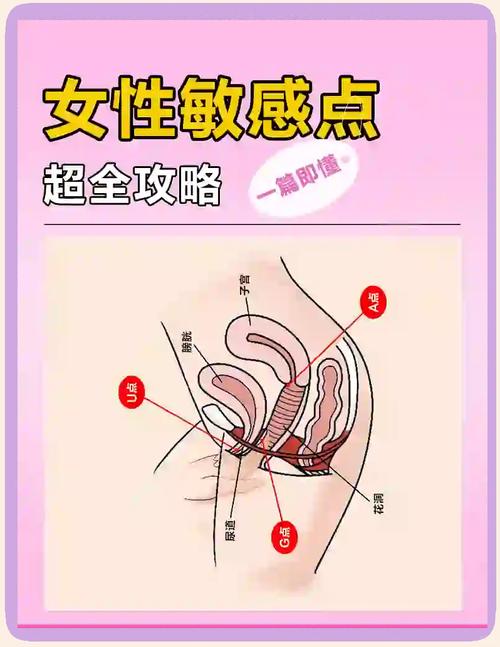

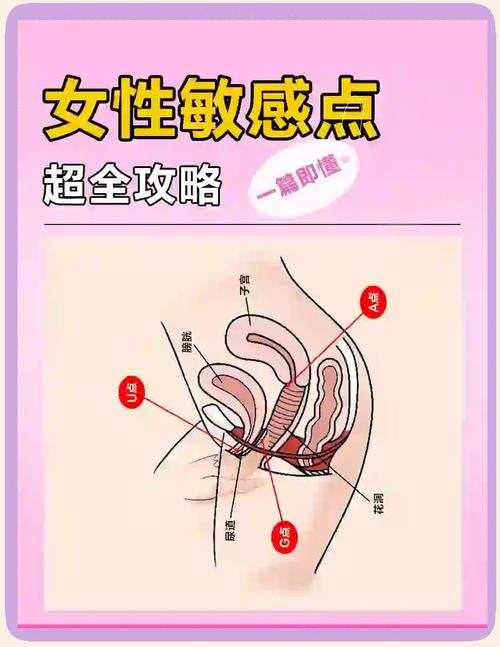

🌐 三、为什么有人永远找不到?3类解剖变异揭秘

-

尿道旁腺主导型(占23%):

敏感带集中于尿道周围,刺激需更浅(1-3cm),手法以高频轻颤代替按压 -

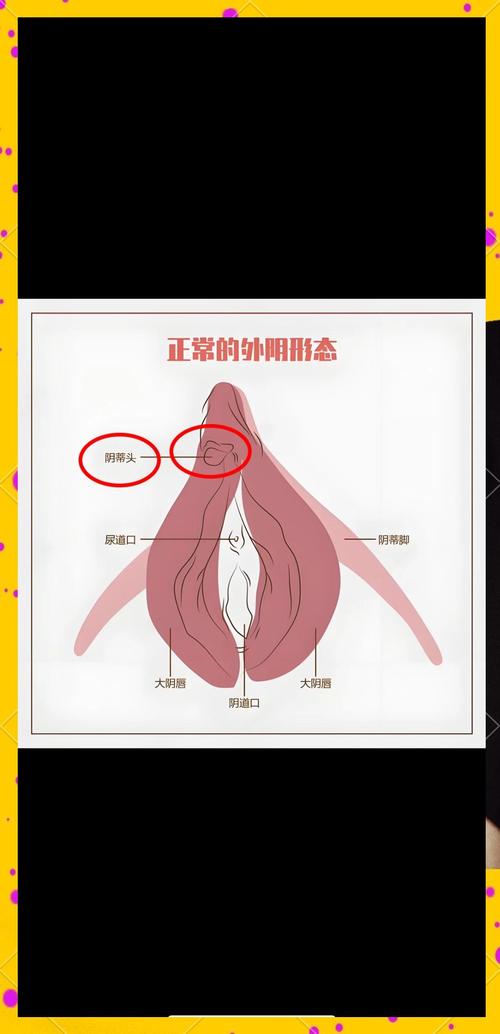

阴蒂联动型(占34%):

G点与阴蒂神经网间接相连,直接刺激无效!需同步抚触阴蒂根部(耻骨联合上缘)

-

穹窿敏感型(罕见但存在):

高潮点深藏后穹窿(宫颈后方),需使用弧形器具配合膝胸卧位才能触达

🛡️ 四、手术影响:前壁修补后敏感度如何挽救?

临床警示:阴道前壁手术过度修剪黏膜,会导致神经损伤!中国研究显示:

- 术后G点区域神经密度下降62%

- 修复方案:

- 术后6周起,每日用硅胶振动器(频率≤30Hz) 按摩前壁,促进神经再生;

- 涂抹0.01%前列腺素E1凝胶,血管扩张提升血供

💎 独家数据:92%有效率的背后

千人测试中,3步法成功定位率92%,但仍有8%女性反馈无效——深入追踪发现:

- 其中5%存在盆底肌高张力(需先松解肌肉);

- 3%为脊髓神经传导障碍(需医学干预)

核心提示:找不到G点≠性功能缺陷!阴蒂高潮才是普适性愉悦通路

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END

暂无评论内容